今秋スタートのNHK朝ドラ『ばけばけ』はラフカディオ・ハーンと妻セツをモデルにした夫婦愛の物語。明治維新は長期武士政権の崩壊と西洋化という、日本史上もっとも短期間に変貌した時代だろう。和服から洋服、ちょんまげからざんぎり頭と見た目からして変わった。セツはトキという名で登場する。没落士族の家に生まれ、まげを切らず、武士の誇りにしがみつく父と祖父は滑稽だ。しかし、周囲に流されぬという強い意志に、個性的な生きるスタイルを見出すことができる。「やせがまん」は大切な心意気だ。

何が言いたいか。私もいまだ、どこか「昭和」を引きずったまま、デジタル、AI時代に違和感を覚えながら生きている。こうして原稿はパソコンで打ち込み、メールで送付しているが、1990年に雑誌編集者となり、二年後にフリーライターとなってしばらくは原稿用紙に手書きだった。それがまたたくまにワープロとファクス送信へと移り、現在のメール送稿の時代となる。二十年ほどのめまぐるしい変化で、何事も晩稲[おくて]で不器用な私としてはよくついてこられたものだとの感慨がある。

ちょんまげを切るのは難しい

ほぼ似たような段階的変化が音楽の聴き方にも起こった。簡単に言えば、レコードの時代が長く、カセットテープがそこに加わり(ウォークマンの登場)、CDが誕生しすべてを席巻した。

今の若者は音楽配信が主流だろう。かえってレコードやカセットテープを珍しいものとして再発見する逆流現象まで起こった。しかしこれは少数。自由に、基本は無料に近い出費で膨大な音源を自由に聴くことのできる音楽配信を若者が手放す理由はない。便利はすべてを駆逐する。ちょんまげの負けである。

さあ、ところが私は、いまだにレコードやCDを手放さず日々聴いている。スマホを買い替えた時、半年だったか、無料で音楽配信が体験できるオプションがついたが、見向きもしない。長く親しんだちょんまげを切るのは難しい。

おかげでCDは専門店以外では安くなった。レコードは希少価値がつき、たとえば日本のシティポップ(はっぴいえんど、山下達郎、竹内まりやを主流とする)のレコードは海外からも買い付けに来る客がいるという。日本人はレコードを大切に聴くでしょう。盤に指紋をつけず、聴くたびスプレーをかけてビニール袋に保存する。海外ではもっと乱雑で盤の状態がよくない。日本はその点、非常に保存状態がよく付加価値がつく、というわけです。

私はもっぱらCD。今でも中古販売店や古本市などで、がさごそ漁っては買ってきている。それはいいのですが、CDケースには大きな欠点がある。開閉する際の支点となる上下のツメがすぐ折れる、ということだ。私は現在、おそらく1000枚以上を所持しているが、一割近くは上下どちらかのツメが折れ、ケースのふたがパカパカして困ってしまう。保存しにくいため、ケースと中身が分離して、ケースだけ、盤だけという半端が大量に発生する。がさつな性格を象徴するようではずかしい。

およそ、世間に流通する商品として、これほど顕著な欠点をもつ物はほかにないのでは、と思われるほどだ。不便なだけでなく、盤に問題はないが、ブツとしては不良品で開けるたびに少し心が痛むのだ。私だけかしら。

そんな時、あ、こんな手があるのかと気づいたのは、古本屋や古本市で売られているCDで、元のプラスティックケースではなくビニールケース(袋)が使われている。それがけっこうの量、そうして販売されているのだ。プラスティックケースのように、本で言えば「背」がないため、棚へ収納したらタイトルが見えにくい欠点はある。しかし、薄いため収蔵数は増えるし(およそ二分の一)、なんといってもツメが折れる心配はない。はじめからツメはないのだから当然か。

CDの扱いについては、これでいいんじゃないかと思い始めている。しかも、元のプラスティックケースを完品とすれば、ビニールケースは不良品。だから思いっきり安い。たいてい100~300円。これまで1000円程度の値段はついていて、簡単には買えなかったのが、軽い気持ちで「まあ、買っておくか」というモードに移行した。

「まあ、買っておくか」のなかに、これまであまり聴いてこなかった音楽ジャンルも入ってきた。それは洋楽のロックである。吉田拓郎をはじめ、日本のフォークソングに洗脳されてきた私としては、同年輩が普通に聴いてきたロックに弱い。ビニールケース廉価販売がその垣根を破り、ただいま半世紀遅れぐらいのロック鑑賞期へ入っている。

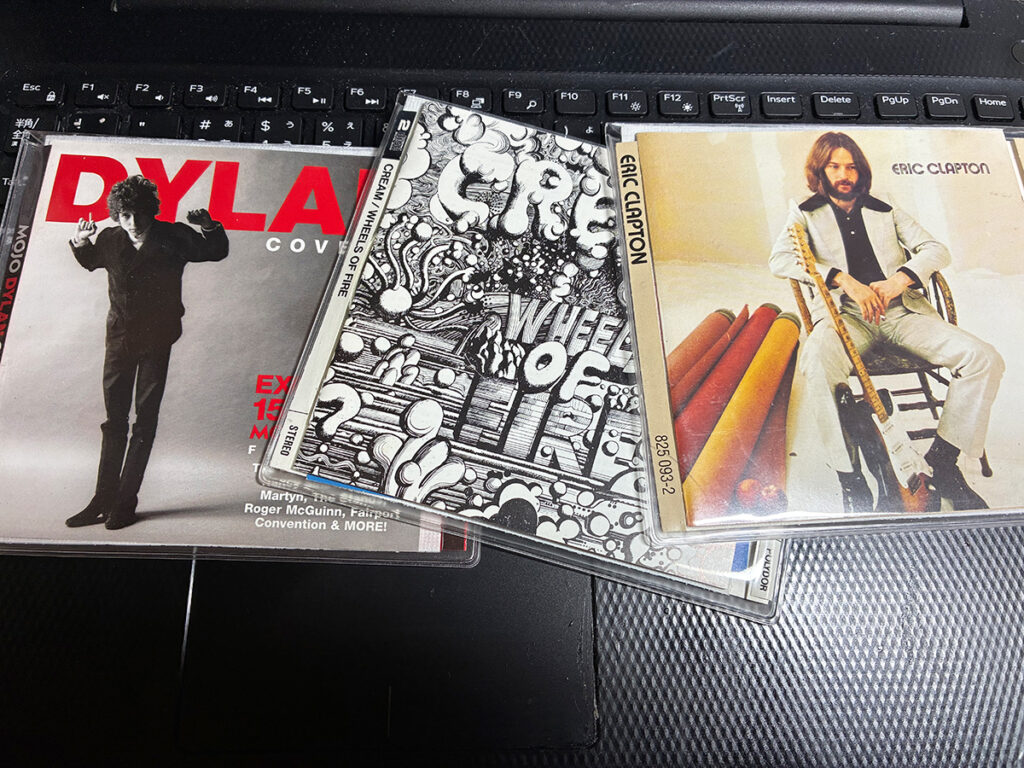

例によって、本の山に挟まってしまったり、散逸ははなはだしく、どうにかここ一年ぐらいで買った中から三枚を選び出した。

Eric Clapton『ERIC CLAPTON』

Cream『WHEELS OF FIRE』

MOJO 『DYLAN COVERED』

このほか、CCR(※)やニール・ヤングも買いました。あまりちゃんと聴いてこなかった音楽たちが、いま新鮮であります。価格が音楽視聴のスタイルを変えるとは不思議な話だ。

※クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル

「サイゼリヤ」という酷暑避難所

今年の夏は非常に暑く、また長引いた……なんてことは、三ヵ月以上テレビのニュースでも挨拶代わりのネタとなり、繰り返すのもうんざりだ。私はときどき、家を抜け出し近くの小型ショッピングモール内に今年オープンした「サイゼリヤ」へ涼みに行った。

物価高騰に背を向け、低価格を維持し支持を集めるイタリアン系チェーン店である。私は長らく使ったことがなく、昨年あたり、知人たちと飲み会に使った際、こんなに安いのかとびっくり! 覚醒したのだった。以来、ランチや、暑さ対策として利用している。

なにしろランチのスパゲティが500円、ハンバーグが600円で税込み。ここへセットのドリンクバー200円をつけても千円でおつりがくるのだ。ランチ時の12時になったら席待ちの列ができるのも当然か。安さがくせになった私は月に何度か、ここでランチを食し、午後のティータイムにも気軽に利用するようになった。席からスマホでQRコードを使っての注文、という以前の私からすると近未来の作業にもすっかり慣れた。

食べ物をつけないドリンクバーは300円。コーヒーから紅茶、各種アイスドリンクも飲み放題となり、ダイエットコークなんてものもここで初めて飲んだ。午後2時を過ぎれば、窓際一人席は悠々確保できます。ここへ薄い文庫本を持って小一時間ほど、ドリンクを飲みながら読書するのは、この夏のいい時間であった。

ドリンクバーだけの時もあれば、200円のフォッカチオ(薄焼きのパン)をつければドリンクが100円引きとなり、400円というありえないような価格帯で飲む、食べるが実現するのだ。こうなると安さもまた快楽である。

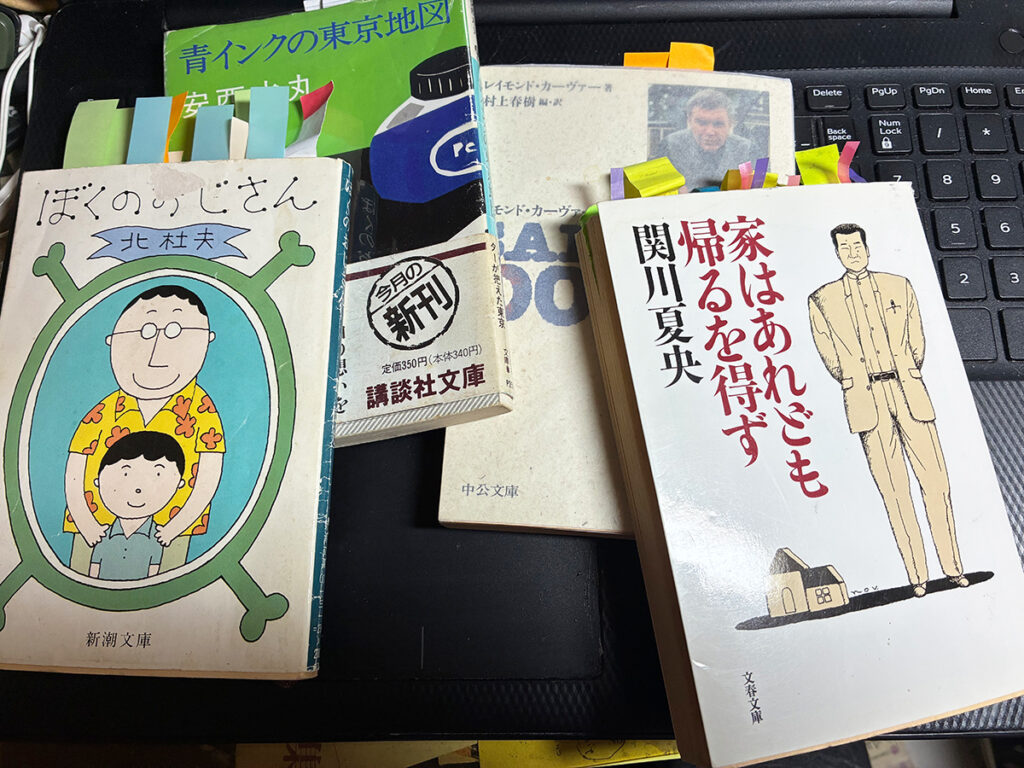

この夏、サイゼリヤという低価格酷暑避難所で読んだ(たいてい再読、再々読)のは片岡義男『個人的な雑誌Ⅰ・Ⅱ』(角川文庫)、村上春樹訳『レイモンド・カーヴァー傑作選 CARVER’S DOZEN』(中公文庫)、関川夏央『家はあれども帰るを得ず』(文春文庫)、北杜夫『ぼくのおじさん』(新潮文庫)、安西水丸『青インクの東京地図』(講談社文庫)などであった。短編集やエッセイ集がいいのは、どこで止めても、また次に読み始められるから。

連れがいると、何か会話をしなくてはいけない。何を話すか、どう受け答えをするかなどけっこう気をつかうが一人は楽だ。今年の夏、サイゼリヤで発見したのは、「ぼくって、けっこう一人が好きなのかもな」ということだった。

階段研究その1

関西から上京してきて、初めて気づいたのは東京が坂の町であること。武蔵野台地をはじめ、いくつかの台地が都心へ向けて侵入し、複雑な高低差を作る凸凹の町だ。そのことに気づいて、一時期、坂をただ上ったり下りたりの坂さんぽに熱中していた時期がある。その副産物として「階段」が浮上してきた。じつは一般的な「階段」への注目度はすでに高く、いくつもの研究書さえ出ている。

私は研究とまではいかない。えっちらおっちら上り、あるいは下り、そっと目で愛でるだけ。その一端を少しずつ、気が向いたときに紹介したい。

最初に強く意識したのが渋谷区東町の物件。人が集まる渋谷駅西側(スクランブル交差点、ハチ公)とは反対側の東側、六本木通りの南は國學院大學や実践女子学園などのある閑静な高級住宅地で、丘陵となっている。國學院近くに「郷土博物館・文学館」があり、この日はここを探訪。東1丁目から明治通りへ坂を下っていく際、これを見つけた。

住宅地の細い路地を抜けると坂が両側へ分かれていく。その段差を両側へ誘導するように四角い石板が6層、積み上げられ二手へ分かれる段差を作っている。一方だけの、普通の石段でもかまわないわけだが、律儀に便宜を図り特異な形態の階段を作った。

丘陵地で石段はほかにもあるが、このような形態はほかにないと思われ、見つけた時はちょっと感動した。地元住民が、これを何と名付けて呼んでいるか知りたい気がした。

タイトルイラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。